健康経営の重要性が高まる中、女性の健康支援に注目し、取り組む企業が増えています。

本記事では、働く女性に健康支援が必要な理由と支援のメリット、企業ができる対策について解説します。

健康経営に女性支援が欠かせない理由

「従業員の健康は企業の生産性につながる」という考えのもと、あらゆる企業に健康経営が広がっています。大前提として、健康経営では性別を問わずすべての従業員の健康支援が必要です。今、女性の支援に注目が集まっているのはなぜでしょうか。

その理由は、女性は生理的な特性により、健康課題を抱える傾向があるからです。

女性特有の健康課題とは

女性特有の健康課題には、以下のようなものがあります。・月経関連の症状・疾病:PMS、月経不順、月経痛など

・更年期の症状:のぼせやほてり、ホットフラッシュなど

・女性特有の疾病やがん:子宮関連の病気・がんなど

・妊活・不妊治療:検査・投薬のための定期的な通院と治療による副作用など

いずれも周囲に言い出しにくく、課題が表面化しづらいという問題があります。

上司や同僚にも相談できないまま、仕事への影響を考慮して休職・退職する人も少なくないでしょう。

経済産業省の調査※1でも、女性従業員の約5割が女性特有の健康課題によって「勤務先で困った経験がある」と回答しています。

※1出典:経済産業省「働く女性の健康推進に関する実態調査2018」

また、妊活や不妊治療は本来夫婦で取り組む課題ですが、実際は女性側の負担が重いのが現状です。治療に必要な内診や投薬、採卵や胚移植などは女性の通院が不可欠で、欠勤が増える要因にもなります。

妊活や不妊治療の結果妊娠できた後も、今度は妊娠・出産に関連した体調トラブルなどが出てきます。

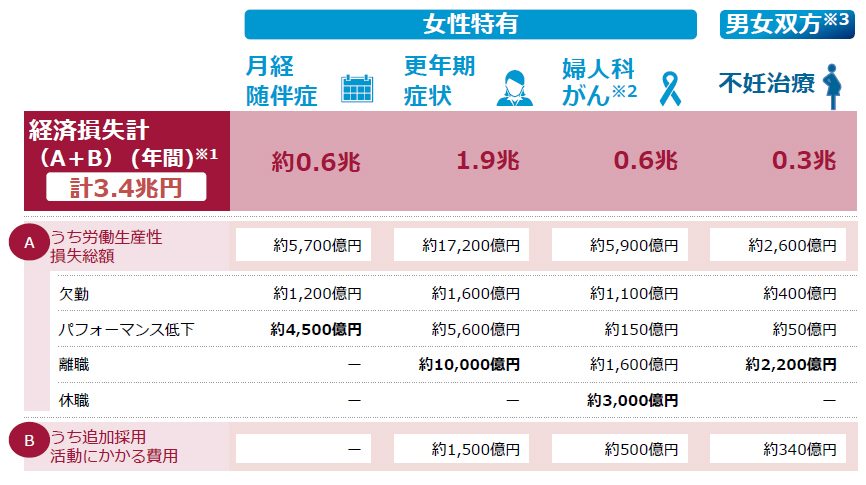

このように、女性特有の健康課題が仕事に与える影響は決して小さくありません。経済産業省は、その経済損失は社会全体で年間3.4兆円にも及ぶと推計しています(※2)。

※2出典:経済産業省「女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について」より、「女性特有の健康課題による社会全体の経済損失(試算結果)」を抜粋

※2出典:経済産業省「女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について」より、「女性特有の健康課題による社会全体の経済損失(試算結果)」を抜粋健康支援に関する女性のニーズは高いものの、話しにくい側面があるため、適切に対処できている企業は多くありません。だからこそ、対策を講じることで生産性の向上や離職率の低下といった効果が期待できます。

女性従業員がいる企業は、できるだけ早く健康支援に取りかかりましょう。

女性の健康支援を行うメリット

女性の健康をサポートすることで、企業が得られるメリットは主に2つあります。・生産性の向上:欠勤回数の減少、パフォーマンスの改善によって業務効率が上がる

・離職の防止:妊娠・出産・育児・病気期間のサポートを行うことで長期のキャリア形成が可能になり、離職を防ぎやすくなる

また、「女性支援が手厚い企業」のイメージが定着すれば、ブランディングにもなるという副次的な効果も期待できます。人口減少で人材に限りがあるからこそ、意欲のある女性は企業に欠かせない戦力です。

女性も含めすべての従業員の健康支援を行い、取りこぼしがないようにしましょう。

女性の健康支援のために企業ができる対策

女性がいきいきと働き続けるために、企業ができる対策には何があるのでしょうか。ここでは、厚生労働省の資料より下記5つの対策を紹介します。1. リテラシー向上のための取り組み

2. 健康に配慮した職場環境の整備

3. 婦人科検診受診率向上のための取り組み

4. 女性の健康課題を相談しやすい体制づくり

5. 柔軟な働き方の実現

1.リテラシー向上のための取り組み

まずは、女性特有の健康課題に対する正しい理解を深めることが重要です。特に女性の配属が多い部門・チームでは、管理職の理解が欠かせません。セミナーや研修、オンラインコンテンツなどを通じて、月経、妊娠、更年期など女性特有のライフステージに応じた健康知識を提供してください。

社内に理解のある管理職がいれば、女性従業員も安心して業務に励めるでしょう。

2.健康に配慮した職場環境の整備

職場環境の整備など、物理的な対策も不可欠です。冷えを防ぐための室温調整の徹底、不調時に横になれるプライベートな休憩スペースの設置などで対応しましょう。女性従業員が多い職場では、生理用品や鎮痛剤、サプリメント、温かい飲み物などを常備する方法もあります。

また、心身のリラックスを促すアロマディフューザーの設置や、足腰の負担を軽減するリラックスシェア、スタンディングデスクの導入などは、男性従業員の健康にも効果的です。

3.婦人科検診受診率向上のための取り組み

子宮頸がんや乳がんといった病気から女性を守るためには、早期発見・早期治療が必要です。子宮頸がんや乳がん検診の受診料を補助したり、就業時間内の受診を許可したり、医療機関と連携して職場での集団検診を実施したりして、受診率向上に取り組みましょう。検診に関する情報提供も重要です。検診の種類や内容、予約方法などを社内サイトで周知し、定期的に呼びかけることで受診への意識を高めるようにしてください。

4.女性の健康課題を相談しやすい体制づくり

女性特有の健康課題にはデリケートな内容も多く、プライバシーへの配慮が特に必要な領域です。まずは女性専用の相談窓口を設置し、企業内で気軽に相談できる体制を整えましょう。産業医やカウンセラーとの個別相談機会を設け、定期的に相談しやすい場を作る方法もあります。いずれにしても、相談内容の秘密が厳守される体制を構築すること、できる限り同性の相談員を配置することが重要です。

また、相談から適切な支援につなげるフローを明確化し、社内に周知することも忘れずに行いましょう。

社内だけで対応が難しい場合は、外部の専門家につなげられる体制を整えておくことも重要です。 その際の選択肢の一つとして、 相談窓口を設置するなら産業医紹介の産業医クラウド といったサービスを活用する方法もあります。

5.柔軟な働き方の実現

月経や更年期関連の症状や妊娠に不随する健康状態は日々変化します。体調が優れないときでも無理のない範囲で働き続けることができるよう、柔軟な働き方を導入しましょう。具体的には、フレックスタイム制や時短勤務、テレワーク、各種休暇制度(生理休暇・不妊治療休暇)の導入があります。特に不妊治療や妊娠・出産、育児関連による通院は、いつ何時発生するかわかりません。働きながら無理なく通院したり、休養できたりする仕組みを構築すれば、休職や離職を防ぎやすくなります。

企業における取り組み事例

一部の企業では、女性の健康課題に配慮した取り組みをすでに実践しています。ここでは、中小企業における具体的な取り組み事例を紹介しましょう。

北都システム株式会社

北海道札幌市に本社を置く北都システム株式会社では、女性産業保健師による女性従業員との1対1での面談を実施しています。・【業種】情報サービス業(ソフトウェア受託開発、クラウドサービスの提供)

・【従業員数】220名(うち女性:37名)※2024年度

・【実施内容】オンラインや対面により、産業保健師と全女性従業員との健康相談会を実施。その結果、遠方の社員や男性も含めて幅広い従業員に相談窓口を周知でき、相談のしやすさを実現した

参考:厚生労働省「働く女性の心とからだの応援サイト」

株式会社浅野製版所

東京都の株式会社浅野製版所では、PMSによる研修の受講やスケジュールの把握により、急な体調不良でも対応できる環境を構築しています。・【業種】画像処理・デザイン・プランニング・DTP・フォトレタッチ・印刷関連事業

・【従業員数】36名(うち女性:17名)

・【実施内容】全女性社員を対象に「PMS(月経前症候群)研修」を開催。以降、男性社員も一緒に研修を受講する機会を設けている。また、チームでスケジュールを把握し、生理などで急な遅刻・休みでも誰かが対応できる環境を構築している

参考:厚生労働省「働く女性の心とからだの応援サイト」

株式会社プラグマ

東京都の株式会社プラグマではグループチャットを運用し、急な体調変化も共有して全体でフォローアップできる体制を作っています。・【業種】給与・労務サービス、会計・税務サービス

・【従業員数】38名(うち女性:38名)※2021年9月時点

・【実施内容】勤怠専用のグループチャットにより、気軽にアウトプットできる雰囲気作りを構築。テレワークの推進やフルフレックスの導入とあわせて、体調不良や子育て・介護での急な対応を会社全体でフォローアップしている

参考:厚生労働省「働く女性の心とからだの応援サイト」

まとめ

月経や更年期による症状や妊活・不妊治療など、女性特有の健康課題は長期のキャリア形成に大きな影響を与えます。男女の性差に基づく健康を適切にサポートすれば、生産性の向上や離職防止につながり、企業にとっても大きなメリットがあるでしょう。

ご紹介した取り組みを参考に、研修の実施や職場環境の改善など、自社にできることから始めてみてください。

女性の健康をサポートする取り組みとして、妊娠に伴う身体障害補償のあるGLTD(団体長期障害所得補償保険)を導入する方法もあります。

GLTDは長期の就業不能状態を補償する団体保険ですが、保険会社やプランによっては特約によって妊娠・出産によって生じた就業障害にも対応可能です。(※保険会社やプランによって異なります。詳しくはお問合せください。)

つわりが酷く入院になった場合や切迫早産による入院での収入減少にも対応できるため、女性従業員の福利厚生を手厚くしたい人はぜひ検討してみてください。